고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

조선시대 영남의 선비들이 한양에 과거를 보러 오가던 문경새재길, 그 입구 오른편에는 지나가는 후손들의 모습을 보고 있는 선비상이 세워져 있다. 선비상 앞에는 둥그렇게 만들어 놓은 돌 구조물이 세워져 있다. 이 구조물에는 옛 선비들의 삶의 모습을 섬세하게 새긴 동판들이 부착되어 있는 것을 볼 수 있다. 그림들이 붙어 있는 구조물의 뒷면으로 돌아가 보면 그림에 어울리는 시 한 수가 검은 대리석 판에 새겨져 있다.

◕문경새재 입구의 선비상

조선시대의 지배계급이었으며 정신적인 지주 역할을 했던 선비. 구조물에 새겨진 여섯 쪽의 그림과 여섯 편의 시가 조선의 선비정신과 정체성을 말해주고 있는 것 같다.

◕다산 정약용의 탐진촌요 상징 그림

첫 번째 그림을 보면, 논에서 소를 몰며 쟁기질하는 농부의 그림을 배경으로 한손에는 책을 들고, 또 다른 손에는 보리을 집어 든 선비가 괭이와 보리를 손에 든 농부들과 마주서서 농사에 대한 담소를 하고 있는 풍경의 그림이다.

그림의 뒷면에는 다산 정약용의 시 “耽津村謠” 가 새겨져 있다.

水田風起麥波長 무논에 바람불면 보리물결 장관이고

麥上場時稻揷秧 보리타작 할 무렵 그 자리엔 모를 심네.

某菜雪无新葉綠 배추는 눈 속에서 그 잎이 파랗고

鷄雛臘月嫩毛黃 병아리는 섣달에 솜털이 노랗다네.

탐진은 지금의 전남 강진의 옛 이름으로 다산이 그곳에서 귀양살이를 했었다. '탐진 촌요'는 '탐진 농가(耽津農家)', '탐진 어가(耽津漁歌)'와 더불어 3부작(三部作)을 이루고 있다. '탐진 촌요'는 모두 15수로 구성되어 있다.

계절의 변화에 따른 농촌의 정경을 사실적으로 묘사했다. 보리 이삭 물결치는 이른 봄, 모내기 바쁜 여름철, 눈 맞아 새로 자란 파란 배추 잎, 섣달에 깐 노란 병아리 등 농촌 생활과 직결된 소재들을 동원해 계절의 변화에 따른 정겨운 농촌의 풍경을 눈에 잡힐 듯이 묘사했다.

◕퇴계 이황의 도산월야영매 상징 그림

다음 그림은 경치 좋은 산골 절벽위에 날아갈 듯한 정자 한 채가 서 있고, 그 아래 강물에는 작은 돛단배 한척이 여유롭게 떠 있다. 그 물가 정자 안에는 세 명의 선비들이 글을 쓰고 글을 읽고, 부채질을 하는 모습이 여유롭게 보인다. 개다리소반 위에 놓여 있는 목이 긴 술병과 술잔은 언제 비울 것인지 풍류가 묻어나는 그림이다.

그림 뒷면에는 퇴계 이황의시 “陶山月夜詠梅” 가 새겨져 있다.

步섭中庭月진人 뜨락을 거닐자니 달이 사람 따라오네.

梅邊行요幾回巡 매화꽃 언저리를 몇 차례나 돌았던고

夜深坐久渾忘起 밤 깊도록 오래 앉아 일어나기를 잊었더니

香滿衣巾影滿身 옷깃에 향내 머물고 꽃 그림자 몸에 가득하다.

삶의 여유와 풍류가 시의 전편에 가득히 담겨 넘치는 것을 느낄 수 있다. 퇴계가 도산으로 낙향하여 후학들을 가르치며 유유자적 하던 시절에 쓴 시인가 아닌가 생각된다. 당시 여유가 있었던 선비들의 작은 세계를 큰 의미로 들여다볼 수 있게 한다.

◕면암 최익형의 일옥중묵회 상징 그림

다음 그림은 손에 칼을 움켜잡은 선비와 함께 낫과 죽창, 괭이를 무기로 치켜든 농민들의 모습이다. 그 선비와 농민들 앞으로 총과 칼을 휘두르며 달려드는 왜군들의 모습 그림이 섬뜩하다.

그림 뒷면에는 면암 최익현의 창의시“日獄中黙會”가 새겨져 있다.

皓首奮較熱 백발 휘날리며 밭이랑에서 뛰쳐나옴은

草野願忠心 초야 백성의 충성심을 바치고자

亂諒人皆討 나라 어지럽히는 외적은 모두가 나서 토벌해야지

何須問古今 예와 이제 다르랴, 물어 무엇 하리.

면암 최익현은 조선조 말, 강직하고 의기 넘치는 대쪽 같은 선비의 대명사격이었던 면암선생, 선생이 을사조약 체결 후 항일 의병을 일으켜 적과 싸우다가 일본군에게 체포되어 대마도에서 옥살이를 할 때 쓴 시다. 문암집 창의격문 중에 “...슬프다, 저 불난 집 기둥 위의 제비나 솥 안에 든 물고기 처럼 곡 죽을 운명이거늘 어이해 떨쳐 싸우지 않는가? 살아서 원수의 노예가 되기 보다는 죽어서 충의로눈 넋이 되는 것이 낫지 않겠는가? ...우리 모두 창과 방패를 수선하고, 전심 전력을 다해 역적의 무리를 섬멸하여 놈들의 고기를 먹고 놈들의 가죽을 깔고 자며, 저 원수 오랑케를 무찔러 그 씨를 말리고 그 소굴을 소탕하자. 그리하여 더떻게든 옛 모습을 회복하여 나라를 반석 위에 올려놓고 백성을 구원하라. 우리의 거사는 정당하고 떳떳하다. 적이 강하다고 두려워 말라. 자, 이제 함께 힘차게 일어나자.” 라는 글이 생각난다. 면암선생은 결국 옥중 단식으로 순국했다.

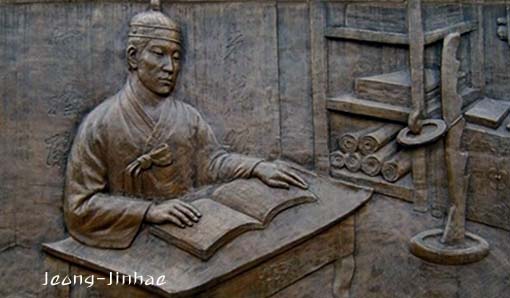

◕화담 서경덕의 독서 상징 그림

또 다음 그림은 병풍이 둘러진 방에 등잔불을 밝히고 앉아 책을 읽는 선비의 모습이다. 과거시험에 많은 걱정과 근심이 가득한 얼굴 표정이다. 갓을 벗은 망건상투의 모습이며. 희미하게 밝혀준 등잔불이 선비의 정신을 가득 담아 놓은 듯 하다.

그림의 뒷면에는 화담 서경덕의 시, “讀書”가 새겨져 있다.

讀書當日志經綸 오늘에 독서함은 세상경륜 큰 뜻을 품음이라

歲暮還甘顔氏貧 한해가 저물도록 가난을 달게 여겼네.

富貧有爭難下手 부귀를 다투는 일에야 내 어찌 끼어들랴

林泉無禁可安身 샘 흐르는 숲속에 이 한 몸 맡기려네.

개성(松都)에 거주하여 송도삼절(서화담, 황진이, 박연폭포)중 일인으로 불렸고, 관직에 출사하기를 마다하고 당대를 풍미한 산림처사(남명 조식, 대곡 성운, 화담 서경덕)중 일인이기도 하다.

서화담은 송대의 성리학의 주류 중 북송의 유학(주염계, 소강절, 장횡거)에 관심을 많이 두어 주로 유물론적 주기철학에 일가를 이루어 후대의 이기일원론인 이통기국의 론을 전개한 율곡은 서화담의 주기철학을 대단히 높이 평가하여 화담을 오히려 퇴계보다 위에 있다 평가 하였다.

◕이지봉 이수광의 도중 상징그림

이번 그림은 문경세재 골짜기의 풍경이다 멀리 산중 골짜기에 성문이 바라보이고 그 앞 초가지붕을 덮은 돌담 안에는 장독이 놓여 있고 평상 위에서 술상을 마주 하고 앉은 사람들, 주모가 바삐 움직이는 주막이다. 출출한 허기를 채우려고 주막에 선비가 들어선다.

그림이 뒷면에는 지붕 이관수의 시 “途中”이 새겨져 있다.

景入詩中畵산길 접어드니 경치는 시 속의 그림이요

泉鳴譜外琴냇물소리는 악보에 없는 거문고 가락이라

路長行不盡길은 멀어 가도 가도 끝이 없는데

西日破遙岑해는 멀리 서산마루에 걸리었네.

이 시는 바로 문경새재를 넘는 길손의 마음과 풍경을 그린 것 같은 느낌이 든다. 이수광은 명나라에 사신으로 왕래하면서 마테오리치의『천주실의』등 여러 서양 서적을 통하여 새로운 학문을 연구하고 개척하였다. 광해군 6년(1614)에는『지봉유설』을 간행하여 우리나라 최초로 천주교와 서양문물을 소개함으로써 실학의 선구자가 되었다. 이 시는 지봉유설로 서양과 천주교 지식을 소개한 이수광이 먼 길을 오가는 여행길에서 지은 시다.

◕이율곡 이이의 석갈 상징 그림

마지막 그림은 관복을 갖춰 입은 조정의 벼슬아치들이 모여 앉아 정사를 논하는 그림이다. 그런데 그림으로 보는 그들의 자세며 표정들이 하나같이 진지한 모습이다.

그림위 뒤에는 율곡 이이의 시 “釋褐”이 새겨져 있다.

沽玉總看朝象魏 소중한 인재들 조정에 다 모였거니

考槃誰復老林泉 그 누가 초야에서 늙으랴드랴

孤臣早綴窮民籍 보잘 것 없는 이 신하 곤궁한 백성으로

下學徒硏簡編 낡은 책들을 골돌히 뒤적여 왔네.

율곡 이이의 시 석갈(釋褐)이다. 석갈(釋褐)이란 말은 문과에 급제하여 처음으로 벼슬길에 나아가는 일. 즉 평민의 옷을 벗고 새로이 관복을 입는다는 뜻에서 유래한다.

선비정신은 역사를 거슬러 올라가면 멀리 고구려의 조의선인으로부터 시작한다. 조의선인(皁衣仙人)이란 '검은 빛깔의 조복을 입은 선인'이란 뜻으로 선배 또는 선비라 불렀다. 선배는 고구려의 10월 제사에 모인 군중 앞에서 무예를 선보인 데서 비롯되었다. 고구려의 조의선인과 조선시대의 선비와는 다른 모습이었다. 그들은 사물과 현상을 깊이 인식하고, 그것들로부터 파생되는 문제의 실상을 정확히 파악하여 해결할 수 있는 정신적, 육체적인 능력을 갖도록 조련되었다. 내 것이 아니면 만지기는커녕 쳐다보지도 않았고, 신분을 이용한 청탁은 생각조차 할 수 없는 중죄로 여겼다. 자신의 끼니, 가족을 돌보기 전에 백성들의 안위를 먼저 생각했던 조선의 선비들에게서 우리는 무엇을 배울 수 있을까?

◕조령 제1관문인 주흘관과 성벽

한참동안 이곳에 선비상과 구조물의 그림과 글귀를 보면서 선비의 정신세계와 우리의 역사의 맥을 이어주는 민족의 정체성과 그 속에 들어있는 사상의 근맥을 더듬어 볼 수 있었다. 그리고 문경새재 첫 번째 주흘관을 향했다. 끝.

'문화재해설관 > 문화유산답사기' 카테고리의 다른 글

| 어달산봉수대의 횃불을 기다리며[1문화재1지킴이 보고서] (0) | 2007.12.09 |

|---|---|

| 소라야 빨리 뛰어! 이 차 놓치면 한 시간 기다려야 해 (0) | 2007.12.01 |

| 봉화땅 선비의 뜻에 송이전골 먹어보니 (0) | 2007.10.26 |

| 정진해의 가을 나들이 (0) | 2007.10.18 |

| 갈매기와 동무되어 찾은 교동도 답사기행 (0) | 2007.10.10 |