고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

[촬영2007.5.7.정진해]

2007년 5월7일 묵호여객터미널에서 오전 9시30분 여객선에 올라 10시에 울릉도로 향했다. 여객선에 오르기 시작하면서 많은 사람들이 손에 크고 작은 짐을 하나씩 들고 여객선에 오른다. 많은 스님들이 함께 여객선을 타기에 울릉도에서 법회가 거행된다는 것을 알았다. 많은 불교용품과 함께 신도들이 차례대로 의자에 않았다. 서로 주고받는 대화가 요란하기만 하는 사이에 배는 묵호항을 벗어나고 있었다. 넓은 바다는 수평선만 보이고 그 위에 몇 척의 어선이 조업을 하고 있었다. 뒤로 멀어지는 육지의 모습은 보일락 말락 하는 사이에 선장이 여객의 안전을 위해 방송을 하고 있지만 많은 사람들이 모인 곳이어서 방송소리가 시끄러운 잡음으로 들리고 있다. 창 밖에는 잔잔한 호수 같은 바다에 가끔씩 떠 다니는 패트병과 스티로풀 조각 뿐이고 어쩌다 보이는 것은 그물이 바닷밑에 쳐져 있다는 부표가 뱃길을 말해주고 있다. 한참이나 갔을까 갑자기 배가 멈추었다. 많은 사람들의 표정은 놀란 듯 웅성웅성 거리기 시작하였다. 곧 방송이 나왔다. 스크루에 밧줄이 걸렸다고, 그리고 5분이면 출발한다는 방송에 안심이 놓인 듯 모두들 또다시 시끌벅적하기 시작하였다. 1층보다 2층에는 사람들이 얼마나 많이 있을까 하고 2층에 올라가니 빛이 나는 듯 하였다. 그 넓은 좌석에 모두 승복을 입고 짧은 머리를 한 스님들이 가득 하였다. 처음 본 광경이다. 이렇게 많은 스님이 배를 타고 긴 항해를 하는 모습이 나에게는 새로운 광경을 맛보게 된 것이다. 아래층에 다시 내려와 좌석에 앉아 아내에게 위층에서 본 것을 이야기 해주니 한번 보고 싶다고 하면서 자리를 박차고 2층으로 갔다 오더니 웃음을 짓고는 정말 배 안에 훤해진 듯 하다고 하였다. 울릉도에 5분이면 도착한다는 안내방송이 나왔다. 창밖 저 멀리에 울릉도 모습이 보이기 시작하였다. 잔뜩 안개가 성인봉과 그 아래 마을 어귀까지 끼어 있었다. 배가 선착장에 도착하자 서로 먼저 내리려고 야단 법석이다. 나는 천천히 내리려고 하였으나 뒤에서 계속 밀고 오니 나도 떠밀려 일찍 내렸다.

울릉도 답사는 지난해에도 했기 때문에 울릉도 지역에 대해 잘 알고 있어 당황하지는 않았다. 배낭을 메고 지난해에 묶었던 집에 여장을 풀고 카메라 한대만 달랑 메고 전망대로 올라 갔다. 케이블카를 타고 올라가서 내려다 보는 광경은 지난해에 온 것과는 달리 보였다. 여객선이 들어 올 때만 해도 안개가 자옥하였는데 이곳 전망대에 올라오니 안개도 보이지 않고 멀리 성인봉이 눈앞에 어른 거리고 있었다. 등대도 보이고 독도로 가는 여객선이 출항하는 것도 보이고, 포항에서 오는 여객선도 보이는 전망대에서 20여분을 지체하고 다시 케이블카로 내려가서 향토자료관으로 발걸음을 옮겼다.

도동에는 신묘영각석문이 있다는 것을 검색하고 이를 찾기 위해 향토자료관으로 갔는데 때 마침 향토자료관 안내담당자에게 석각을 이야기 했더니 향토사료관 가장 앞에 이를 진열해 놓았다고 알려 주었다. 이 울릉도도동리신묘명각석문(鬱陵島道東里辛卯銘刻石文) 1937년 도동 축항공사 때 바다에서 인양한 비석으로 당시 2개가 있었으나 현재는 1개만이 남아있다고 한다. 이 비석은 가로 70cm, 세로 80cm의 부정형 현무암편으로서 평탄면에 2단으로 각기문(刻記文)을, 상단기문은 가로 31cm, 세로 33cm 넓이에 10행으로, 하단기문은 가로 18cm, 세로 40cm 넓이에 10행으로 새겼다. 글자의 크기는 2cm 내외의 작은 글자이다. 이 각석문은 ‘신묘오월(辛卯五月)’이라 새겨져 있어서 조선 숙종 37년으로 추정되는 신묘년의 기록으로 추정되고 있다. 문화재답사가 얼마나 중요한 것은 직접 이를 확인하고 이에 대한 역사성과 예술성 등등을 확인하였을 때가 가장 보람을 느끼곤 한다.

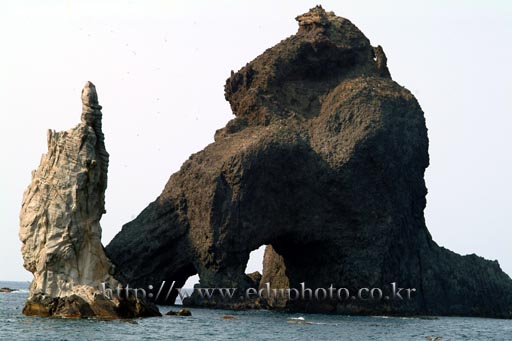

향토 사료관을 둘러보고 독도로 가기로 하였다. 여객터미널에서 독도여행을 위해 표를 구입하였다. 독도로 출발한다고 안내방송이 시작되었다. 많은 사람들이 독도를 가기 위해 선착장에 모여 있었다. 차례로 줄을 서서 모두 타니 배는 정각 1시에 출발하였다. 망망대해를 철석거리며 달리는 쾌속선은 1시간 반이나 갔을까 독도접안시설에 접안되었다. 그렇게도 확인하고 싶었고, 보고도 싶었고 수 많은 의심과 물음에 대해 답을 얻기 위해서 이곳을 온 것이다. 하나 하나에 나의 눈으로부터 초점이 맞추어지기 시작하였다. 이곳이 천연기념물 제336호로 지정된 독도천연보호구역으로 천연기념물의 보고인 것이다.

섬에서나 바닷속에서나 깨끗한 바다 위로 날아다니는 괭이갈매기와 바위를 때리는 파도, 그 아래에 다닥다닥 붙어 자라고 있는 홍합, 초록의 빛을 내 뿜는 파래와, 톳 등이 파도에 밀리면서 잘 자라고 있었다.

매우 어려운 환경에서도 자라는 야생화는 멀리서 모습을 드러내고 있었다. 모두 사진에 담았다. 나의 모습도 사진속에 영구히 지워지지 않게 담고서 다시 여객선에 몸을 담았다.

출발 1시간 30분 만에 도동항에 도착하자 아내는 배가 고프니 숙소에서 밥을 한다고 하였다. 나는 택시를 잡고 아직 해가 지지 않았으니, 문화재를 찾아 가자고 하였다. 사동에 있는 흑비둘기자생지로 향했다. 택시기사가 이곳을 잘 모른다고 하였다.

울릉도에 살면서 흑비둘기 자생지를 모른다면 이상하다고 하니 흑비둘기는 보았으나 자생지가 어디에 있는지 모른다고 하자 사동에 도착하여 주민에게 물으니 바로 깊 옆에 있다는 것이다. 차에 내려 자생지에 가니 후박나무가 우거진 곳이 자생지라는 문화재안내판에 소개되어 있었다. 흑비둘기는 보이지 않았다. 모두들 다른 곳으로 먹이 찾아 갔는것 같았다. 아쉬운 감정을 갖고 다음 문화재를 찾았다. 이번에는 퉁구미 향나무 자생지로 향했다. 이번에는 기사가 알고 있었다. 지난해에 이곳에 와서 시원한 바람과 함께 많은 사진도 촬영하면서 약 1시간 정도 머물러 갔던 곳이다. 나도 이미 알고 있었지만 기사도 잘 알고 있었다.

식물의 천연기념물은 택시 기사는 모두 알고 있다고 한다. 향나무는 가파른 비탈에 있어 접근을 할 수 없는 곳이다. 그곳에 향나무가 자라고 있다는 것만으로 족했다. 퉁구미에는 향나무가 많이 자라고 있었다. 해는 수평선 너머로 빨려 들어가고 있는데 그래도 문화재 답사는 할 수 있어 또 다른 문화재가 있는 곳으로 가자고 하였다. 다행이도 기사는 그곳이 기사의 처가집이 있는 곳이라고 하였다. 해변으로 따라 가다가 보면 갑자기 도로가 한바퀴 돌면서 오르는 길을 넘어서니 좁다랗고 매우 경사진 곳으로 내려 갔다. 차바퀴는 미끄러지는 듯 하였다. 마을에 도착하니 10여체 집들이 옹기종기 모여 있는 듯 했다.

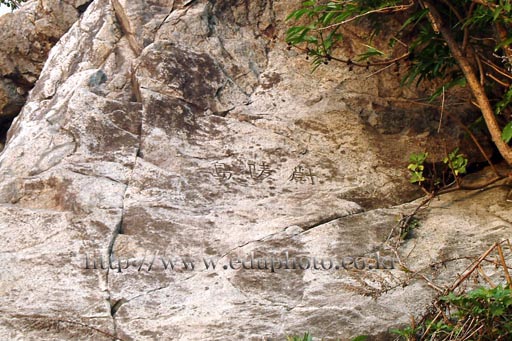

태하리의 작은마을에 울릉도태하리임오명각석문(鬱陵島台霞里壬午銘刻石文) 이 바위에 새겨져 있다. 누가 와도 찾기가 매우 어려운 곳이며 해안도로를 가다 보면 이곳에 집이 있다는 것을 알 수 없을 정도이다. 바깥세상과 등지고 있는 듯한 곳이다. 해안에 접해 있는 암벽의 평탄면에 새겨진 각기문은 서로 5m 가량 떨어져서 3곳에 기록이 있다. 1개소에는 가로로 ‘울릉도(蔚陵島)’라 새겨져 있고, 3개소 중 가운데 것에는 ‘검찰사(檢察使) 이규원(李奎遠) 임오오월(壬午五月)’이라 새겨 두었으며, 다른 한 곳에는 풍화로 인한 마멸로 겨우 ‘서상□□김□□(徐相□□金□□)’이란 인명이 보일 뿐이다. 새겨진 글자의 크기는 10cm 내외이고 ‘울릉도’라는 글자는 20cm 크기이다. 이 각석문은 조선 고종 19년(1882) 임오년의 기록으로된 것으로 알 수 있다. 차는 다시 좁은 길에서 겨우 돌려 다음 갈곳을 향했다.

비탈진 길을 겨우 올라와 이번에는 울릉도태하리광서명각석문(鬱陵島台霞里光緖銘刻石文)을 찾아 갔다. 마을로 들어가는 길은 잘 포장되어 있어 접근이 쉬웠다. 이 각석문은 해안에서 멀지 않은 계곡 안쪽에 위치하며, 현무암이고 산에서 굴러내린 거대한 암석으로서 지상에 노출되어 있는 바위면에 새긴 각문(刻文)이다. 각문은 남동으로 향해서 비스듬히 기운 바위의 평탄면에 새겼다. 평탄면의 가로 160cm, 세로 170cm의 넓이에 연대를 달리한 7행의 글씨가 새겨져 있다. 새겨진 글씨의 크기는 10cm 내외이다. 이 각석문은 ‘광서십육년(光緖十六年)’과 ‘광서십구년(光緖十九年)’이라 새겨져 있어서 조선 고종 27년(1890)과 고종 30년(1893)의 기록임을 알 수 있다. 이를 보호하기 위한 보호각이 세워져 있다.

태하동 마을 입구에서 해안쪽으로 100m정도 내려가면 마을 중앙에 소나무와 함께 있는 사당이 있다. 이 사당의 명칭은 성하신당이라고 편액되어 있다. 때 마침 이곳을 관리하는 주민을 만났다. 성하신당에 대한 이야기가 시작되었다. 이 성하신당은 조선 태종때 울릉도 공도정책이 확정된 후 안무사 김인우 일행이 울릉도 주민을 데려가기 위하여 병선 두 척으로 태하동에 도착하여 이곳을 숙영지로 삼고 섬을 두루 살펴 본 후일기가 좋아 내일 주민들을 데리고 출범하기로 하고 잠자리에 들었는데 꿈에 해신이 나타나 "너희 일행 중 동남동녀 한 쌍을 남겨 두고 떠나라"고 분부하였다고 한다. 안무사는 기이한 꿈이라고 생각하면서도 날이 밝아 출범하고자 하니 갑자기 풍파가 일어나므로 출범을 못하고 기다렸으나 풍파는 갈수록 심해지기만 하였다고 한다, 안무사는 문득 지난밤에 꾸었던 꿈 생각이 나서 동남동녀 한쌍을 물러 "내가 거처하던 곳에 필묵을 잊고 왔으니 너희가 가서 그것을 찾아오라"고 명을 내리니 동남동녀는 숙영지를 향하였다. 동남동녀가 숲으로 사라지자 순식간에 풍파가 가라앉고 순풍으로 변하므로 안무사 일행이 황급히 출범하니 배는 쏜살같이 미끄러졌다. 필묵을 찾지 못한 동남동녀가 해변으로 돌아왔을 때 배은 이미 수평선으로 사라지고 있었다. 무사히 귀임한 안무사는 섬에 두고 온 동남동녀의 안부가 항시 잊혀지지 않아 번민하던 차에 수년이 지나 다시 울릉도 순찰 명령을 받고 입도하여 지난번의 숙영지로 갔더니 그 자리에 껴안은 형상을 한 동남동녀의 백골만 남아 있었다. 안무사는 두 사람의 고혼을 달래기 위하여 그 곳에 사당을 지어 제사를 지내고 귀임하였다. 울릉도 개척 후 주민들은 매년 삼짇날에 농사나 어업의 풍년을 비는 제사를 이 사당에서 지내며 모든 선박의 진수 때도 반드시 이 사당에 제사를 올려 안전과 사업번창을 기원하는 것이 오늘날의 관례가 되었다고 한다. 관리인의 이야기를 듣고 마을을 빠져 나왔다.

또 다른 곳으로 가려고 하였으나 이미 해는 수평선 너머로 멀리 사라져 버리고 말았다. 조용하고 파도가 바위에 부딪치는 소리를 들으며 숙소를 향했다. 지금쯤 맛있는 울릉도의 신선회가 기다리고 있겠지 하는 생각을 하고 있는데 때마침 전화벨이 울렸다. 회가 준비되었으니 빨리오라고 아내의 목소리가 들렸다.

'문화재해설관 > 문화유산답사기' 카테고리의 다른 글

| 울릉도의 자연과 문화재 속으로(3) (0) | 2007.10.02 |

|---|---|

| 울릉도의 자연과 문화재속으로(2) (0) | 2007.10.02 |

| 소년목동의 그 길을 찾아서 (0) | 2007.09.28 |

| 김유정문학촌을 찾아서 (0) | 2007.09.27 |

| (답사기 공모)단군의 세 아들이 쌓았다고 전하는 삼랑성 (0) | 2007.08.15 |